[2025年3月24日]

ID:1382

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

和束町史編さんだより第1回から第11回はこちら

https://www.union.sourakutoubu.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1249和束町史編さんだより第12回から第22回はこちら

和束町史編さんだより(第12回から) | 相楽東部広域連合 (sourakutoubu.lg.jp)第33回(最終回) 『新和束町史』発刊に向けて

令和4(2022)年7月から始まった和束町史編さんだよりですが、今回で最終回となります。令和7(2025)年4月から本格的に『新和束町史』の編集・校正作業が始まるにあたっての終了となります。

『新和束町史』は全2巻で第1巻は考古・古代・中世・近世・近現代の通史編、第2巻は自然地理・地理景観・建築・宗教美術・祭礼・食文化・茶業史のテーマ編となり、両巻とも令和9(2027)年3月に完成します。

これまで約6年間、各分野の専門家が確かな歴史資料を調査してきました。歴史資料に関して、近年椿井文書の存在が広く認知されるようになってきました。椿井文書は江戸時代につくられた偽文書です。和束町内にも椿井文書の存在が複数確認されており、歴史資料の再確認が必要でした。

『新和束町史』の内容は今まで和束町の歴史として語られてきたこととは大きく違う新たな成果も盛り込まれています。ご期待ください。そして、これまで和束町史編さんだよりのご愛読ありがとうございました。また、どこかでの復活を願いつつ。

福塚古墳上空から撮影した和束町

第32回 和束八景

「和束八景(はっけい)」を御存知ですか。八景は、地域の景勝地8か所を選定したもので、中国の瀟湘(しょうしょう)八景(はっけい)にならって、日本でも南都八景や近江八景などが作られました。近隣では、狛八景や瓶原八景が知られています。

和束八景は、幕末期に、鷲(じゅ)峰(ぶ)残雪(ざんせつ)、菅(かん)廟(びょう)晩鐘(ばんしょう)、南村(なんそん)犂(り)雨(う)、三(さん)嶽(がく)練(れん)雲(うん)、渓流(けいりゅう)朝(ちょう)靄(あい)、山荘(さんそう)暮(ぼ)煙(えん)、孤(こ)峰(ほう)明月(めいげつ)、神松(しんしょう)清風(せいふう)が選ばれました。鷲峰山の残雪はわかります。菅廟は菅原道真をまつる天満宮のことで、今も境内に梵鐘があります。南村犂雨は宋の詩人・黄庭堅の詩のなかの句「南村北村雨一犂」を踏まえたもので、田畑を犂(すき)で一かきするくらいの深さまで湿らす雨のことです。三嶽練雲は三ケ岳にかかる雲のこと、渓流朝靄は和束川の朝(あさ)靄(もや)でしょう。孤峰明月は禅の『景徳伝灯録』にある「明月孤峰に上る」によるものですが、孤峰はどの山でしょうか。神松は、天満宮の神が降りたという門前宮野の松でしょう。山荘暮煙はよくわかりません。

広く知られることなく過ぎてきた和束八景ですが、改めて「和束らしさ」あふれる現代の和束八景を選定してもいいのかもしれません。

「また八景に題す」(部分、正法寺文書から)

第31回 大坂城に送られた門松

近年、お正月に門松を飾る家は少なくなったように思われますが、江戸時代の和束では大坂城に門松を毎年納めていました。

大坂城に門松を納めていたことを示す受取状は数多く残されており、最も古いものは慶安元(1648)年、最も新しいものは文久2(1862)年になります。古文書が残されていない年もありますが、江戸時代の間200年以上、毎年大坂城に門松を納めていたのです。古文書を見ると、年によって納めていた数に変動はありますが、杭木・割木・門松・ゆずり葉・縄・銀を納めていたことに変化は見られません。

宝永3年(1706)、和束から大坂城までは遠く、船で運んでいる途中に松の枝葉が傷ついたりして大変なので門松を納めるのをやめたいと願ったこともあるようですが、その後も途切れることなく幕末まで納めています。また、木屋から船で門松などを運んでいたことも古文書からわかります。

和束の歴史には奈良や京都が登場することが多いですが、大坂と和束にも関わりがあったことを示す面白い事例です。

慶安元年(1682)松かざり受取状(個人蔵)

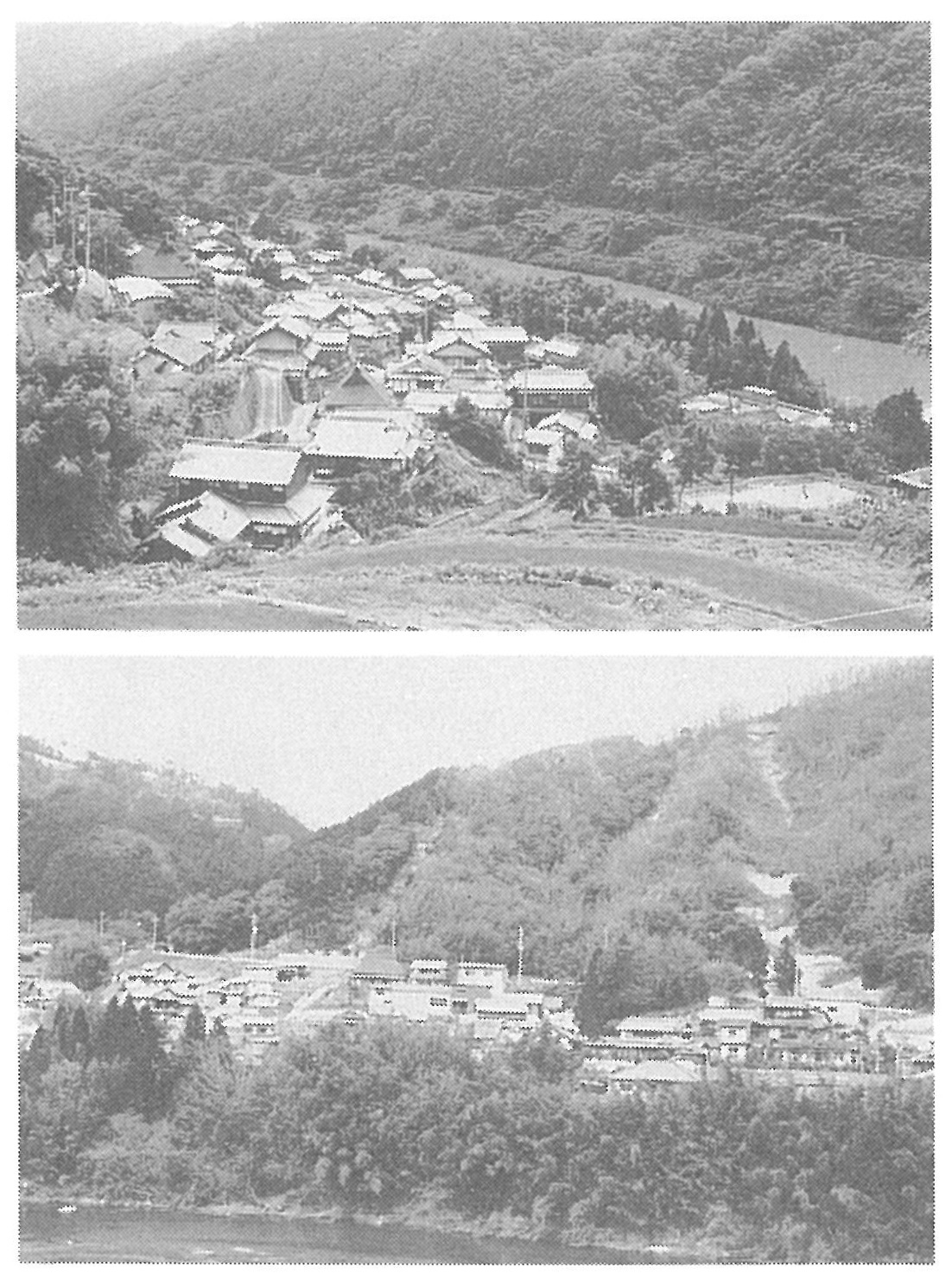

第30回 30年前の木屋

今から30年前の平成6年(1994年)、木屋地区を調査した報告書が作成されました。平成5~6年にかけて、近畿大学文芸学部の野本寛一先生の指導で、民俗学を学ぶ学生が調査したものです。タイトルは『木津川の民俗』、その第1部が「木屋の民俗」で、90ページにわたり、大正・昭和の木屋地区の姿が詳しく記録されています。平成6年当時、戸数は34戸、人口は125人でした。

内容は、村落組織、生業、食生活、住まい、年中行事、人生儀礼、信仰に章立てされ、大正年間に生まれた方々からの聞き書きを中心に、簡潔にまとめられています。

木屋浜の舟運については、明治35年(1902年)生の東楢三氏からの聞き書きにより、小学校卒業と同時に船乗りになり伏見や八幡に木柴を運んだこと、舟運が衰退する昭和10年(1935年)ころまで続けたことなどが書かれています。

住まいでは、石本為右衛門家を間取り図で示し、各部屋の名称や用途が記述され、かつては「ハタヤ」と言う機織り専用の部屋があったこともわかります。

また、不動滝の護摩法要には、木屋以外からも多くの参拝者があったことが記されています。

結論として「まさに和束の発展は木屋(舟運基点としての『浜』)に負うところが大きかった」とあり、木津川への窓口としての木屋の位置づけが、明らかになりました。本書は、町史編さん室で閲覧できます。

30年前の木屋(『木津川の民俗』から)

第29回 明治初期の和束天満宮祭礼

和束天満宮では毎年10月にお祭りが行われていますが、今のところ最も古い記録は明治9年(1876)のものになります。それを見ると村(現在の大字)ごとに座割(席割)があり毎年変わること、熊野神社から天満宮本殿に神輿が移動すること、稚児が出ることなどが確認できます。

明治時代は15ヶ村が祭礼に参加していました。現在の和束では天満宮の祭礼に参加しない区もありますが、明治時代では和束の全ての村が参加しています。その15ヶ村の中には「新田」がいます。この新田は現在井手町の田村新田のことです。明治22年(1889)まで田村新田は和束の村だったので、明治22年までは和束天満宮のお祭りに参加していたのでしょう。

稚児も全ての村から出ていたわけではなく、その年の当番5ヶ村から出ていたこと、その当番5ヶ村だけが仮屋を使っていたことも図から分かります。

過去から毎年続いているお祭りも時代によって少しずつ変化しているのです。

明治9年天満宮祭礼座割

(和束天満宮蔵)

第28回 法然上人霊場の地域巡礼

湯船の西願寺と応源寺、撰原の長福寺は、浄土宗の開祖である法然にゆかりのある25か所の霊場寺院を巡礼する「南山城元祖廻(まわ)り」の寺院です。門前に「円光大師廿五拝」と刻まれた石碑が建っています。円光大師は、法然の大師号です。「25」は、阿弥陀如来に付き従っている菩薩の数によると言われています。

本来の25か所霊場は、岡山県久米郡久米南町(くめなんちょう)の誕生寺、長岡京市の光明寺、京都市の知恩院などを巡礼するもので、江戸時代中ごろに始まりました。しかし、これには日数も費用もかかることから、短期間でまわることができる地域巡礼が作られました。「南山城元祖廻り」もその一つで、天保13年(1842年)秋の彼岸に、西願寺と現在の木津川市山城町椿井にある阿弥陀寺とが発起人となって、始められました。この巡礼は、木津、瓶原、和束、郷之口、井手、綺田、椿井、上狛の浄土系寺院を廻るもので、1番が木津川市市坂の安養寺で、9番が長福寺、10番が応源寺、11番が西願寺と町内3か寺を巡り、宇治田原町郷之口に抜けます。

巡礼する人たちのために、霊場寺院の紹介と次の寺までの距離を記載した『南山城元祖廻り案内記』が刊行されました。案内記が必要となるほど、巡礼する人が多かったものと思われます。

西願寺の地域巡礼碑

第27回 和束の石灰

和束ではかつて石灰も採られていたことが古文書から分かります。今のところ見つかっている石灰採取に関する古文書は全て合わせて9点で、いずれも江戸時代のものです。

その内7点は原山村のもので、石部谷という場所で石灰を採っており、石灰を採っている人物の中には信楽の人物もいます。残る2点は湯船村のもので、石灰焼運上を納めていたことが確認できます。これは石灰を生産することに対する税を納めていたということです。9点の古文書は19世紀前半に時期が集中しており、その時期には石灰が盛んに採られていたのかもしれません。明治時代以降の史料には石灰に関するものがほとんど存在しないことから、石灰は和束ではそこまで大きな産業にならなかったのではないでしょうか。

石灰が採れた場所の手がかりになるのは昭和8年(1933)に当時の学校の先生たちが作成した和束郷鉱物誌です。この資料によれば石灰が採れる場所は鷲峰山麓と湯船村殻池峠西方です。原山村の石部谷は鷲峰山麓にあると思われます。殻池峠は湯船から宇治田原に抜ける峠です。鷲峰山の周辺から石灰が採れたことがわかります。

文化11年(1814)甲賀郡の人物が原山村石部谷で石灰焼をすることを認められている(個人蔵)

第26回 雨乞の作法

今年も暑い夏となりました。かつては、日照りが続くと雨乞いを実施しました。江戸時代末期に天満宮等で行われた雨乞いについて紹介します。

嘉永5年(1852年)は、たいへん暑い夏となり、現在の大字である各村ごとに雨乞いの祈願をしましたが、効果はありませんでした。このため、旧暦6月に、天満宮で雨乞いの「笹の葉踊り」を三日三晩続けましたが、降雨はありません。さらに旧暦7月に、和束郷中からの千度参りや子供相撲を実施しました。それでも降らなければ、「花踊り」を奉納することになっていたようですが、結果は不明です。

翌嘉永6年も旧暦5月から6月にかけて雨が降らず、南村では「笹の葉踊り」や「花踊り」を実施しましたが、効果がありません。そこで、正法寺に伝わる「仏舎利」に祈願したところ、ついに雨が降りました。この「仏舎利」は、雨乞いに効果があることが知られており、最後の手段として使われたようです。

このように、まず各村々で雨乞いを行い、降らないと和束郷全体としての祈願を天満宮で行うというように、雨乞いにも作法があったことがわかります。踊りも各村の踊りと和束郷全体の踊りとがあったように思われます。

笹の葉踊りや花踊りの具体的な姿はわかりませんが、現在も南山城村田山で行われている「花踊り」のような雨乞いにともなう芸能が、和束でも実施されていたことがわかります。

南山城村田山の花踊り

第25回 和束の神社と荘園に関係あり?

現在、和束天満宮境内北側にある春日神社は江戸時代の建物で天満宮の末社となっていますが、創建は天満宮より古く、天満宮と並ぶ和束郷の総社だったとされています。

今回、考えたいのは和束の荘園領主と神社との関係です。和束郷は遅くとも平安時代には興福寺の荘園になっています。明治維新まで日本の神社と寺院は神仏習合で一緒に活動していましたが、興福寺と一体だったのが春日大社、つまり春日神社でした。和束に春日神社が創建され、総社となったのは興福寺(春日大社)の荘園だったからではないでしょうか。

その後、鎌倉時代以降に和束は北野天満宮の荘園にもなっていきます。現在の和束天満宮本殿は貞和4年(1348)建立で、室町時代のものです。以上から、以下のように考えることはできないでしょうか。もともと興福寺の荘園だった和束に北野天満宮の荘園になる部分もできた。そして段々と北野天満宮の力が強くなっていき、和束の総社も春日神社から室町時代に建てられた和束天満宮へと移り変わっていったのではないかということです。

どのようにして興福寺や北野天満宮の荘園になったのか、和束のどこが興福寺の荘園で、どこが北野天満宮の荘園だったのか、両寺社の荘園からどのようにして江戸時代の禁裏御料に変わっていったのか、不明な部分は数多いですが、現在も残る神社と荘園には深い関係があったと考えられます。

天保14年(1843)の天満宮境内絵図(和束天満宮蔵)

左上の「春日社」隣に「舞殿」があったことがわかる

第24回 三宅先生の墓碑

南の正法寺の墓地のほぼ中央に、「三宅南峯先生之墓」と刻まれた石碑が建っています。裏面には、風化して読みづらくなっていますが、「大正二年十一月三十日逝去」や「門下生建之」などの文字が刻まれています。

三宅南峯先生とは、1873年(明治6年)5月に開校した、和束最初の小学校釜塚小学校の読み書きの教師「三宅穟一郎(すいいちろう)」のことです。

三宅は、1840年(天保11年)に京都に生まれ、維新の混乱を避けて南に移住し、勧文堂という寺子屋を開いて読み書きを教えていました。1873年(明治6年)に釜塚小学校が開設されると同時に漢文や習字の教師となり、釜塚校が中和束小学校と改称した後も教師を続け、1904年(明治37年)まで30年以上の長期にわたり勤務しました。

晩年は京都に帰り、1913年(大正2年)11月30日に亡くなります。墓碑は、和束での門下生たちが、1922年(大正11年)に建立したものです。和束の初期の小学校教育を担った三宅先生が、教え子たちに慕われていたことがよくわかります。

三宅南峯先生墓碑

第23回 和束の砥石

『日本山海名産図会』という寛政11年(1799)に出版された日本各地の産物を解説した本があります。その本に砥石が採取される場所として、和束の杣田、南村、門前、中村、湯船も登場しています。和束町史編さん室で、これまで調査した古文書約1万5千点の内、砥石が登場する古文書は40点ほどしかなく、実際に残っている史料は少ないですが、和束の砥石についてわかったことを紹介します。

砥石に関する古文書には原山や白栖も登場し、『日本山海名産図会』に登場しない地域でも砥石が採られていたことがわかります。なお、編さん室が調査した古文書で砥石が登場するのは、ほとんどが杣田と原山のものですが、これは杣田と原山から古文書が多く発見されているからで、門前など他の地域でも古文書が多く発見されれば、他地域の砥石のこともわかってくるかもしれません。

杣田・白栖・湯船の史料から江戸時代に砥石運上を納めていたことがわかります。これは、砥石を採ることに対する税を納めていたということです。他の地域でも砥石が採れるところは砥石運上を納めていたと考えられます。

原山の史料は、ほとんどが砥石を採ることに関する江戸時代の契約書です。その契約相手には大坂の商人もいます。大坂の商人も和束の砥石を採りたがっていたということがわかります。

和束の砥石に関する歴史的なことは、あまりわかっていませんが、江戸時代から採られていたことは確かです。さらなる史料の発見が期待されます。

享和3年(1803)「砥石山年季一札」(個人蔵)

原山村と大坂の商人が砥石の試堀について契約している

お問い合わせ

相楽東部広域連合教育委員会生涯学習課

電話: 0774-78-4335

ファックス: 0774-78-4338

電話番号のかけ間違いにご注意ください!