[2024年4月11日]

ID:1327

和束町史編さんだより第1回から第11回はこちら

https://www.union.sourakutoubu.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1249第22回 和束の俳諧

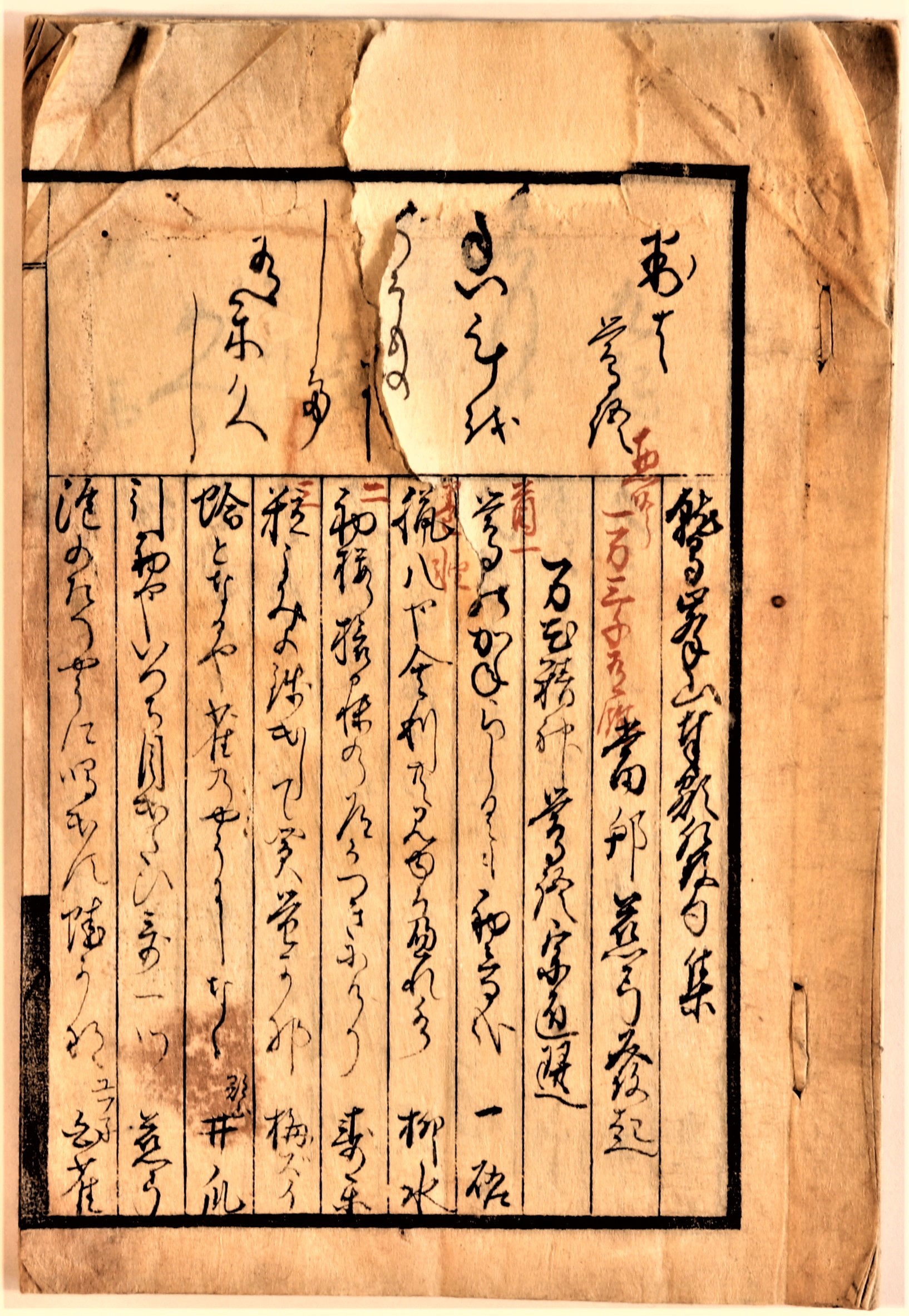

『鷲峰山奉額発(ほっ)句(く)集』と題された、幕末に作られた句集があります。発句とは、現在の俳句のことです。発句を書き並べた額を作成し、金胎寺に奉納したのでしょう。発起人として「慈弓」の名前が見えます。慈弓は、釜塚の田中清左衛門の俳号です。田中清左衛門家は、関屋の屋号で知られる茶商で、幕末には横浜、明治以降には神戸にも出店しています。

この発句集に句を寄せたのは、人形浄瑠璃でも知られる澤樹徳兵衛こと一朝や、辻家の蝶楽などの和束の人々だけでなく、瓶原、伏見、難波や堺などの俳句をたしなむ人たちです。

では、彼らの句を紹介しましょう。

引初(挽初)や いつち目出たひ 歌一つ 慈弓

泡のたつ やうに鳴だす 蛙かな ユブネ白雀

傘よけて 聞や遠音の 時鳥(ほととぎす) 一朝

好(よ)き月や 心の合ふた 人の来る 蝶楽

本書以外にも町内には多くの句集が残されていて、江戸時代後期から明治にかけて、和束では俳句が盛んだったことがわかります。その背景には、茶業による経済的な発展があったものと推察されます。

鷲峰山奉額発句集

第21回 和束の古墳出土品

第17回でもお伝えしたように天満宮西側の福塚古墳からは6世紀前半の埴輪のかけらが出土していますが、中区の大杉古墳(消滅)からは立派な人物埴輪が昭和58年(1983)に出土しています。この人物埴輪は町史編さんのための京都府立大学による調査で3Dスキャンも行われ、5世紀後半~6世紀前葉につくられたものだとされています。

天満宮東側の原山古墳(消滅)からは明治40年(1907)に甲冑などが出土し、現在は京都国立博物館が所有していますが、博物館や府立大学の修理・調査によって5世紀後半当時の最新の技法が使われた甲冑であることが明らかになっています。

中区の二本一古墳(消滅)からは昭和13年(1938)に須恵器が出土していますが、これについても府立大学による調査が行われ、6世紀前半のものだとされています。また、門前の三本柿ノ塚古墳(消滅)からも昭和33年(1958)に5世紀末の須恵器や鏡などが出土しています。

以上のように和束の古墳出土品の調査によって5世紀後半~6世紀前半に古墳が集中していることがわかりました。これは、この時期に和束が開発されたことを示しているのだと考えられています。

大杉古墳出土人物埴輪(個人蔵)

第20回 「祝橋」の由来を考える

祝橋の架け替えが完了し、12月10日から通行できるようになりました。祝橋の名前の由来については、後醍醐天皇が鷲峰山から笠置山にうつる際に、人々が和束川に丸木橋を架けて、天皇を無事に渡したことを悦び、「祝井橋」と名付けたと言い伝えられています。

そこでこの機会に、改めて祝橋の場所について考えてみましょう。「いわい(いわう)」を辞書で調べると、本来は「身を清めること」という意味だったとされています。そして、「斎う」の文字で表記されています。また祝橋を渡り北に向かう道は、天満宮(春日神社)への参道、あるいは鷲峰山金胎寺に参詣する道となっています。これらのことを合わせて考えると、祝橋の場所は、かつては木屋浜から北上して神社に参る人や鷲峰山に登る山伏(修験者)たちが、和束川の水で身を清めた場所だったのではないでしょうか。人々が、みそぎをする場所、清浄な場所、すなわち斎場だったと考えられます。「いわいば」と呼んでいたのではないかと思います。

そこに橋が架けられ、のちに「いわう」の意味が変化して「お祝いする」の意味になってから、後醍醐天皇の伝承が生まれたように思われます。祝橋という橋の名前にも、深い歴史がこめられているようです。

新しくなった祝橋

第19回 和束と江戸のお茶取引

和束のお茶の歴史について江戸時代より前のことは古文書が残っていないため、わかることはほとんどありませんが、江戸時代以降、特に19世紀半ばからは古文書が多く残っており、具体的なことがわかってきます。その中でも、江戸との取引に関する古文書を紹介します。

写真の古文書は嘉永2年(1849)の江戸とのお茶取引を記録した帳簿です。この取引の中心にいた人物は釜塚村の浅右衛門でした。浅右衛門は杣田村の武兵衛や奈良の商人達から茶商売のためにお金を融資してもらい、そのお金を使って釜塚村の清左衛門ら茶商にお茶を集めてもらっています。浅右衛門は集めたお茶を江戸の商人山本嘉兵衛らに送り、その代金を受け取って、和束郷内の茶商達に渡すという和束と江戸をつなぐ役割を担っていました。

浅右衛門の取引額は年間総額で約2千両に及びますが、現代価値で約1億円ほどになると思われ、多額のお茶とお金が和束と江戸でやり取りされていました。また、帳簿に押されたハンコには「城州宇治和束」、「城州宇治和束庄」、「城州宇治和束釜塚」といった文字が見られ、19世紀半ばには宇治という名称が和束のお茶に使われていたこともわかります。

19世紀半ばから江戸との取引が盛んになったことが、この時期のお茶に関する古文書が多くなった背景にあるのかもしれません。

嘉永2年(1849)「江戸金判取帳」

江戸とのお茶取引を示す帳簿

第18回 江戸時代の和束でも海の魚を食べていた

和束町史編さん室では、食文化についても取り組んでいます。和束の人々がどのような料理を食べてきたのかを聞き取り、作り方を次の世代に継承していこうというものです。

江戸時代の食文化の一端がわかる史料を紹介します。幕末、文久3年(1863年)2月の釜塚村の婚礼にともなう振舞の記録です。客が多くなり物価も高騰しているので、村中で費用を出し合って振舞をしたようです。その時の買い物の記録「買物附」の中に、購入した魚介類が書き上げられています(写真参照)。

上段には金額、下段に魚名等が書かれ、順に大鯛2枚、大いな(ボラの幼魚)120、かまぼこ80枚(注)、大鰤4本、大々ふか目方7貫目(約26㎏)、たこ5はい、大ゑ(え)い2枚、はまぐり、色板取合30枚とあります。エイを食べていたことがわかります。金額の合計は約6両です。この時金1両で白米約80㎏を購入していますので、1両は3~4万円くらいでしょうか。

別に大阪行きの費用や、運ぶ人の賃金が計上されていますので、大阪で魚を購入し、和束まで運んできたのでしょう。どういう状態・方法で運んだのか、どう調理したのかは不明です。なお、これは約200人分の材料なので、1人分の量はわずかだったと思われますが、珍しい料理を食べたからなのか、一同大喜びだったようです。

(注)ちくわなども含み、色板が板付きのかまぼこのことと考えられます。

釜塚村が購入した魚介類(町史編さん室保管文書)

第17回 福塚古墳

和束町に現存する古墳の中で最も状態のよい古墳の一つであり、町史編さんのため京都府立大学による調査も多く行われている福塚古墳について紹介します。

福塚古墳は和束天満宮の西に現存する高さ約5m、直径約24mの円墳です。北東側は過去の土取りのため大きくえぐられており、そのため石室が露出しています。

府立大学の調査によって表面から埴輪のかけらが発見され、円筒埴輪や形象埴輪が立ち並んだ古墳であったことが分かりました。また、埴輪のかけらの調査によって6世紀前半の古墳であることも明らかとなっています。

現存していませんが、福塚古墳の東側には園大塚古墳、原山古墳がかつてあり、天満宮周辺は古墳が集中する場所でした。天満宮のある場所は尾根の上なので、そういった地形的な理由から当時の人々は古墳をつくる場所として選んだのかもしれません。

後の時代、古墳が集中する場所の近くに神社がつくられた背景にも、やはり尾根の上という地形的な理由があったのでしょう。地理や地形も歴史を考える上での重要な手がかりの1つなのです。

福塚古墳

第16回 水害の記録を伝える

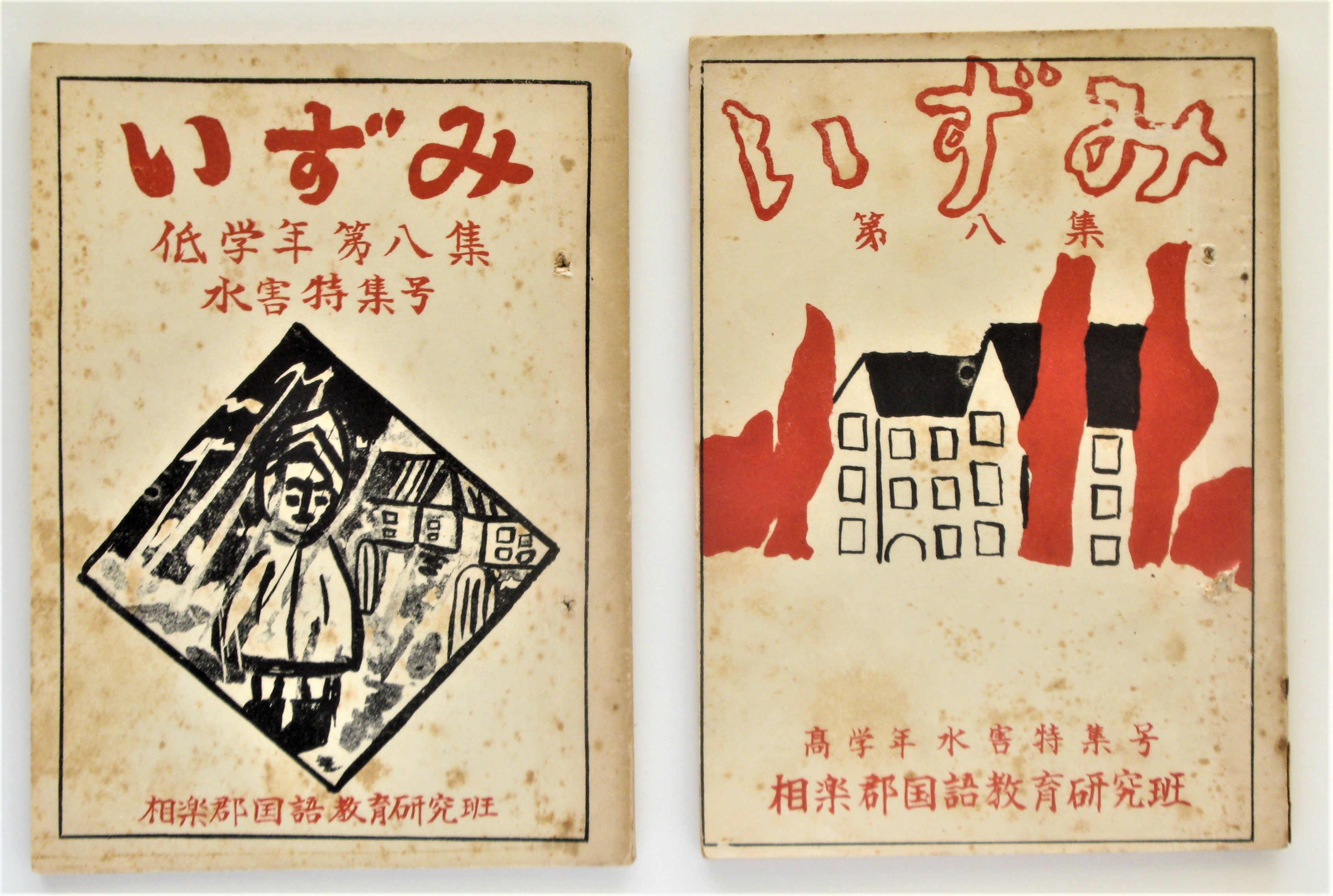

1953年(昭和28年)は、8月15日の集中豪雨に続いて、9月25日に13号台風が来襲し、宇治川が決壊して、久御山町などに甚大な被害が発生しました。和束では、人的な被害はありませんでしたが、多くの家屋が浸水しました。8月の水害からようやく復旧しかけていたところへの台風でした。

2度の被害体験は、いろいろな記録を残しました。中和束小学校では、作文集『あけぼの』の特別号を作成し、みずからの体験を綴る作文とともに、犠牲となった12人の学友への追悼文を掲載しています。また、現在も続いている小学生の作文集である『いずみ』(当時は相楽郡国語教育研究班発行)は、1953年度は、低学年用、高学年用とも「水害特集号」として発行されました。現在の木津川市を含む相楽郡内の児童が水害の体験を書いた作文が、多数掲載されています。

被害状況から復興までを記録した写真集も、京都府作成の『災害写真』や、個人作成の『南山城水害写真集』など、数種類が作られました。

和束町でも、1973年(昭和48年)に『南山城水害 回顧する20年』の記念誌を作成しています。

南山城水害から70年にあたるこの機会に、これらの記録類を読みなおしてみることも、体験を風化させずに後世に伝えていくために必要なのではないでしょうか。

『いずみ』水害特集号の表紙(西和束小学校旧蔵)

第15回 幻の鉄道

和束町は、一度も鉄道が通ったことがない町ですが、戦前に鉄道が通る計画はありました。役場に残されていた資料から、その経過が分かりますので、それを紹介したいと思います。

1923年(大正12年)第46回帝国議会で京都府加茂駅から滋賀県貴生川駅までの鉄道工事を1924年(大正13年)度から始めることが決まりました。和束は、その鉄道のルートにあたっていたようです。しかし、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災、たび重なる内閣の交代、財政整理などで一向に計画は進みませんでした。そのため、1927年(昭和2年)に西和束・中和束・東和束・湯船村長が連名で時の田中義一政友会内閣に計画を進めてほしいという請願書を出しています。田中義一内閣は交通機関の整備を標榜していたこともあり、1929年(昭和4年)には工事準備のための測量が加茂から東和束村まで行われたようです。

ところが、財界不況などのため、計画はその後も進まず、1933年(昭和8年)の資料には延期のやむなきに至ったと書かれています。これは実質的に計画の中止であったと言ってよいでしょう。

その代わりとして持ち上がった計画が、(鉄道)省営バス近城線でした。京都府加茂駅から滋賀県信楽駅までバスを走らせるという計画で、1933年、西和束・中和束・東和束・湯船・瓶原村・加茂町長が連名で京都府知事に対して、計画を早く進めてほしいという請願書を出しています。

こちらの方は計画が進んでいき、1940年(昭和15年)に省営バス近城線が開通します。2023年(令和5年)現在、和束町内を走るバスの運営主体や距離・終点は変わっていますが、路線としては省営バス近城線が基本として引き継がれています。

「加茂・貴生川間鉄道請願関係書類」

旧東和束村役場の資料が和束町役場に保管されていました。

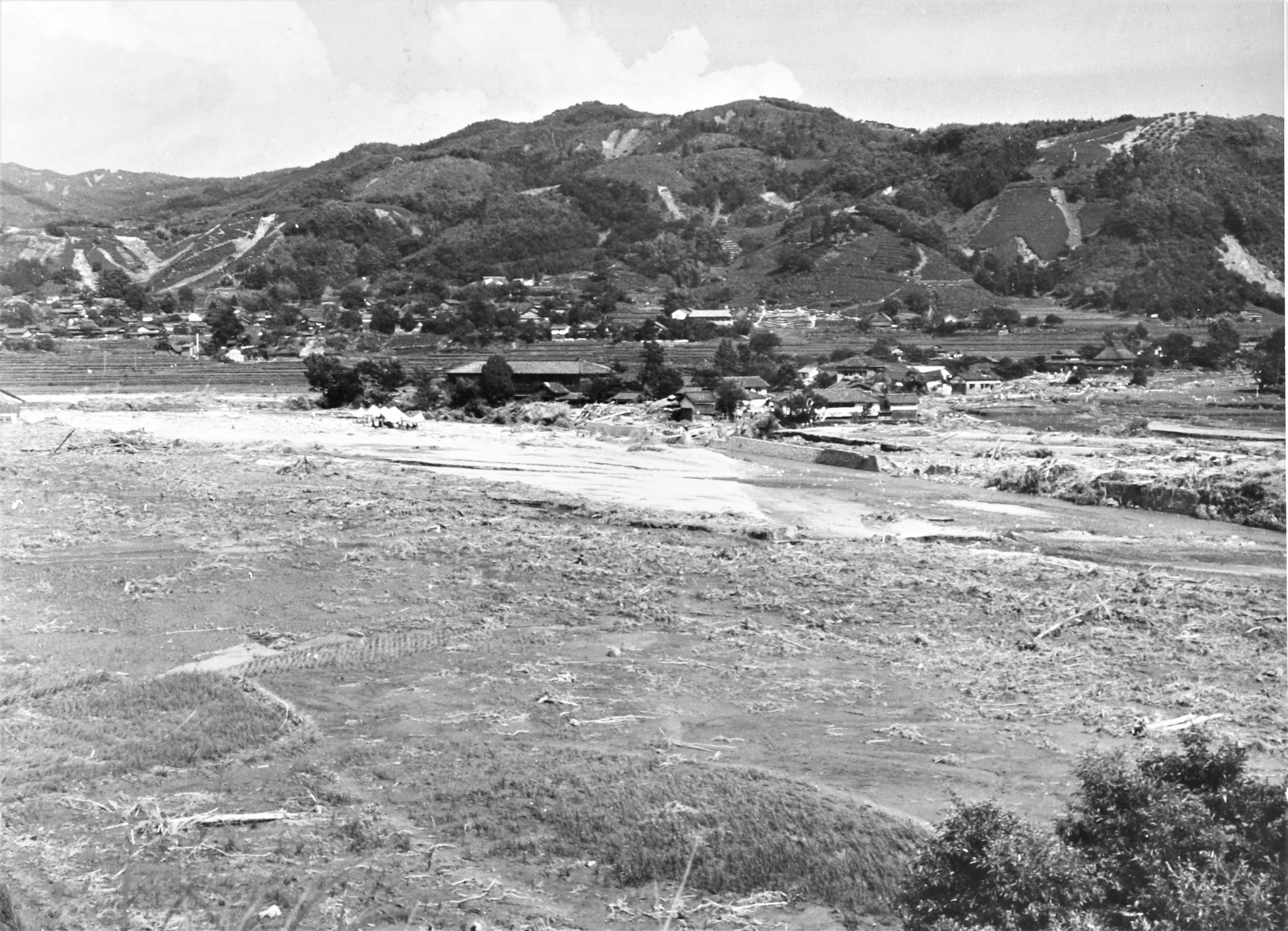

第14回 南山城水害から70年

1953年(昭和28年)8月14日夜から15日早朝にかけての集中豪雨により発生した南山城水害から、70年になります。湯船や東和束では、総雨量400mmを超える豪雨となり、和束川が決壊し、当時の中和束村で101人、東和束村で6人、西和束村で5人の死者・行方不明者を出すという甚大な被害をもたらしました。湯船村は0人でした。住宅や田畑は、各地区で大きな被害をうけました。

当時の写真を見ると、山崩れがあちこちで発生していることがわかります。崩れた土砂が、樹木とともに河川に流れ込み、橋でつかえて流れをせき止めたため、水位が上昇して氾濫が発生し、橋が流失しました。

中和束では、役場や小学校も被害をうけました。和束川沿いの道路が通行できなくなったことから、救援部隊は、木屋峠や加茂町奥畑を越えて徒歩で物資を運びました。また、アメリカ海兵隊のヘリコプターが、木津高等学校を基地にして、被災各地に物資を届けました。

水害以後の高山ダムの建設や河川改修工事により、水害の危険度は減少しました。しかし、近年では各地で想定を超える豪雨による水害が発生しています。南山城水害70年を機に、改めて地域の災害の歴史を学び、災害に備えることが必要なのではないでしょうか。

中和束中心部の被災状況(1953年8月22日撮影)

第13回 和束天満宮の鐘

天満宮に鐘があることを皆さんご存知でしょうか。鐘があるのはお寺であって、神社に鐘があることを不思議に思っていた方もおられるかもしれません。

明治時代の神仏分離で別々になるまで、神社とお寺は一体のものとして隣同士に建っていることは珍しくありませんでした。天満宮隣にも明治時代まで、大宮寺というお寺があったのです。江戸時代の絵図を見ると石段を登った鳥居の先に大宮寺と鐘があったことが分かります。天満宮にある鐘は、その大宮寺の鐘だったのです。

鐘には文字が彫られており、それを読むと1663年(寛文3年)につくられたものであること、鐘をつくったのは京都三条釜座の職人であったことなどが分かります。

古文書によれば、大宮寺は1873年(明治6年)釜塚小学校に建物が移築されたとありますが、おそらく鐘もその際に現在の場所(鳥居の外側)に移動したのではないかと思われます。その後、戦争中に金属供出されることもなく、鐘が出来てから360年間、残り続けています。

この鐘は、大宮寺が確かに存在したことを示す和束町の歴史にとって大事な鐘なのです。

大宮寺の鐘(和束天満宮境内)

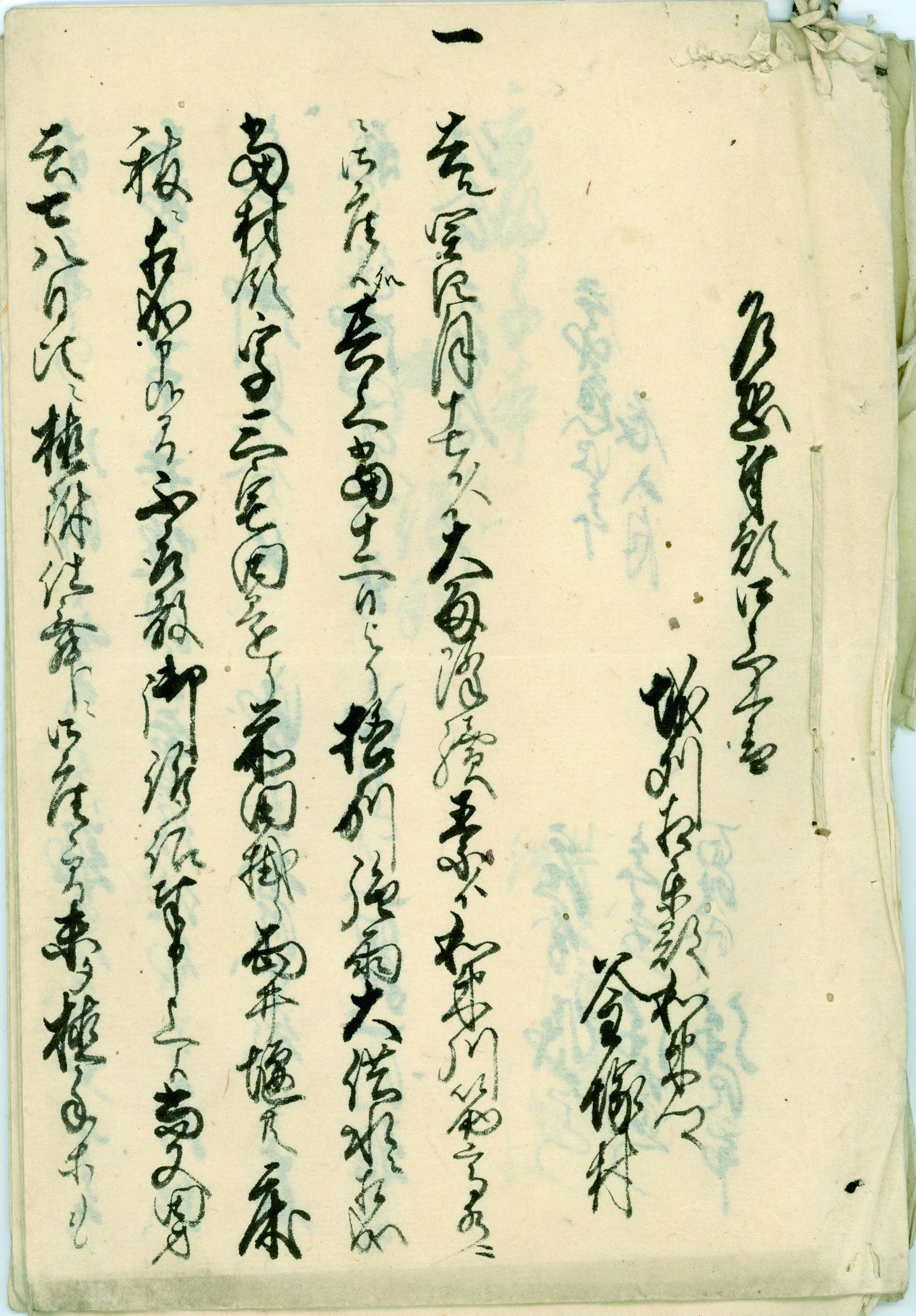

第12回 江戸時代の和束川水害

和束川は、江戸時代にたびたび水害をおこしました。古文書に記録された事例を紹介します。なお、文中の日付は、旧暦です。

宝暦6年(1756年)9月16日夜の洪水では、下島村の古橋が流失しました。古橋は、現在の瓶原橋付近に架かっていた橋で、近江へ抜ける信楽街道筋の重要な橋でした。また原山村や杣田村では、田畑に土砂が入ったことから、年貢の減免を要求しています。

明和8年(1771年)の水害では、釜塚村で、一部の田地に土砂が入り込み、2年たっても作付けができないという被害が出ました。

享和2年(1802年)6月28日の台風では、各地で井堰や用水路、農道などが損壊したことから、村人たちは、禁裏御料を管轄する京都代官に対して、現地の見分をするよう訴えています。

慶応4年(1868年、明治元年)は、梅雨末期の大雨となり、5月12日に川原橋と杣田村長井の石橋とが流失しました。川原橋は現在の和束大橋の位置と思われますが、長期間復旧せず、人馬の往来に難儀しました。長井の石橋は長井橋の位置だと思われますが、詳細は不明です。

和束川の洪水により、たびたび橋が流失したことがわかりました。

慶応4年の洪水の古文書

本文1行目に「大雨降り続き、素より和束川筋高水」、2行目に「強雨大洪水」とあります。

お問い合わせ

相楽東部広域連合 教育委員会 生涯学習課 和束町史編さん室電話: 0774-74-8952 ファックス: 0774-74-8953